„Nothing about us, without us” in der Geschichtswissenschaft!?

Von Lisa Maria Hofer

Das in diesem Beitrag dargestellte Forschungsprojekt präsentierte Lisa Maria Hofer bei der 2. DiStA Forschungswerkstatt 2023.

Der Geschichtswissenschaft kommt in vielen Bereichen eine identitätsstiftende Wirkung zu. Interpretationen der Vergangenheit haben einen Einfluss darauf, wie Gemeinschaften die Gegenwart deuten und letztlich auch wie sie ihre Zukunft gestalten. Die Geschichtswissenschaft ist aber räumlich und zeitlich an die jeweilige Gegenwart gebunden in der sie agiert. Anders ausgedrückt, nur aus der jeweiligen Gegenwart heraus kann man auf die Vergangenheit schauen. Alle Historiker-innen unterliegen dabei einer sogenannten Standortgebundenheit, die mindestens zwei Ebenen kennt, denn einerseits ist die forschende Person an ihre Zeit gebunden, andererseits auch an die eigene Sozialisation, die einen gewissen Bias in der Art der Fragestellung bedingt, bzw. auch die Lesarten und die Interpretation der Quelle beeinflussen kann. Wiederum die Fragen können aus aktuellen Problematiken resultieren, können aber auch schlichtweg ihren Ursprung im persönlichen Erkenntnisinteresse der-des Historiker-in haben.[1]

Ein weiterer Eckpfeiler der historischen Arbeit ist es, dass die verwendeten Quellen aus verschiedenen Perspektiven heraus verfasst sein sollen, um ein möglichst umfassendes Bild zeichnen zu können und der erkenntnisleitenden Frage gerecht zu werden. Man spricht von Multiperspektivität. Natürlich sind hier mit großer Wahrscheinlichkeit Leerstellen zu erwarten, da niemand anhand künftiger Fragestellungen Archivalien sammelt und überliefert. Multiperspektivität berücksichtigen zu können, hängt also auch von Überlieferungspraxen und Wertzuschreibungen der untersuchten Vergangenheit ab.[2]

Der historische Forschungsprozess sieht weiters vor, eine Quellenkritik durchzuführen, die inhaltliche und materielle Authentizität untersucht. So entsteht allerdings noch keine fertige historische Darstellung, denn die Quellen sollten noch in einen theoretischen Rahmen gestellt werden, bzw. die bisherige Literatur zum Thema einbezogen werden.[3]

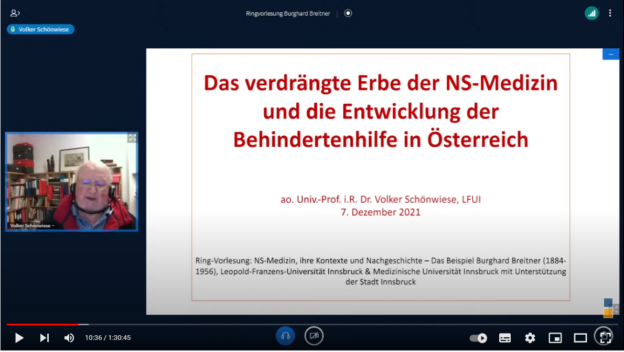

Partizipative Sozialforschung bedeutet, dass Gruppen in den Forschungsprozess einbezogen werden, die durch ihre Sozialisation bzw. ihren bisherigen Lebenslauf einen inhaltlichen Beitrag im Forschungsprozess leisten können. Für die Geschichtswissenschaft/Sozialwissenschaft gibt es dazu bisher ein Referenzprojekt: „Das Bildnis eines behinderten Mannes“[4]. In diesem Projekt forschte eine interdisziplinäre Gruppe, auch mit Mitforschenden ohne wissenschaftliche Ausbildung, an der namengebenden Bildquelle (Entstehungszeit ca. 16. Jahrhundert) aus dem Schloss Ambras in Innsbruck und legte am Ende einen historischen bzw. sozialwissenschaftlichen Forschungsbericht vor. Alle Perspektiven wurden in der Interpretation als wertvoll erkannt und zu einer Narration verwoben, die Theorie und weitere historische Quellen miteinbezog. Die Interpretation oblag nicht alleine einer Person.[5]

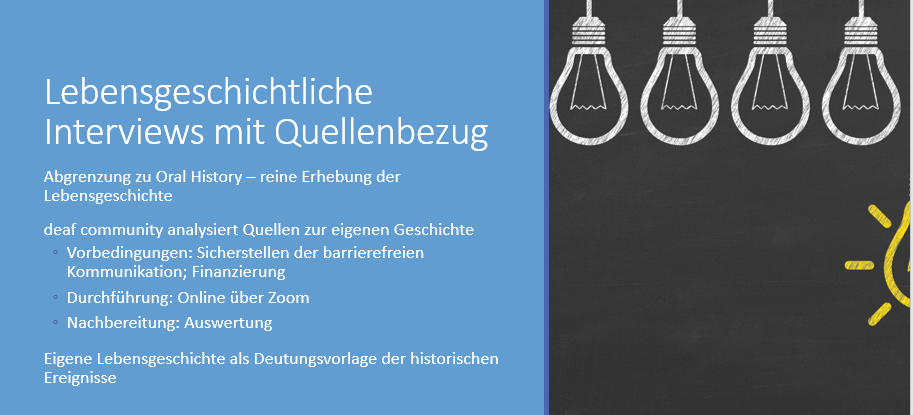

Anhand dieses Referenzprojekts wurde für die Erforschung der historischen Konstruktion von Behinderung in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht am Beispiel der sogenannten Taubstummenanstalt zwischen 1812 und 1869 ein Forschungsdesign entwickelt, dass die deaf community in die Quellensichtung miteinbezieht. Zu diesem Zweck wurden bisher drei lebensgeschichtliche Interviews mit Quellenbezug geführt. Dazu wurde eine barrierefreie Kommunikation und deren Finanzierung sichergestellt. Die Interviews wurden über Zoom geführt und derzeit laufen die Auswertungen. Gemeinsam mit den Interviewpartner-innen wurde zunächst die Entstehungsgeschichte der Taubstummenanstalt Linz zwischen 1812 und 1869 besprochen, darauffolgend wurden allgemeine persönliche Daten zu den Personen selbst erhoben und anschließend verschiedene Quellen gemeinsam gelesen und diese anhand von Leitfragen diskutiert. Diese Leitfragen waren aber kein starres Korsett, sondern eher eine Diskussionsanregung.[6]

Partizipative Geschichtsforschung

Das Projekt zum Linzer Taubstummeninstitut untersucht die Rolle von Schüler-innen, Lehrkräften und Erziehungsberechtigten in der sozialen und wirtschaftlichen Konstruktion von Behinderung. Der Teilaspekt der Zukunftsaussichten von Schüler-innen mit Gehörlosigkeit steht hier als Beispiel für die Ergebnisse dieser Diskussion mit der deaf community. Im Taubstummeninstitut Linz besuchten zwischen 1812 und 1869 953 Schüler-innen den Unterricht. Bei 120 wurde der weitere berufliche Werdegang dokumentiert. Lediglich ein Schüler besuchte eine weiterführende Ausbildung, die übrigen 119 erlernten einen Handwerksberuf oder arbeiteten im Dienstleistungssektor. Dieses Ergebnis ist zunächst nicht verwunderlich, wenn man Urs Haeberlins „doppelte Realität“[7] des niederen Schulwesens in der Interpretation anwendet. Auch im Regelschulwesen, also ohne Vorliegen von Gehörlosigkeit, war das Schulwesen im 19. Jahrhundert wenig durchlässig, wenn die Familien der Jugendlichen keinen hohen sozioökonomischen Status hatten. Erstaunlich sind eher die Ergebnisse aus den Interviews, die die Erfahrungswelten der deaf community aus den letzten 30 Jahren zeigen. Vertreter-innen der Gemeinschaft gaben in den an, dass die Berufsberatung noch immer in Richtung Lehrberuf geht und eine höhere Bildung auch systemisch nicht vorgesehen ist, was bedeutet, dass die barrierefreien Voraussetzungen in Österreich nicht vorhanden sind. Sie stellten im Gespräch einen direkten Zusammenhang zwischen sich selbst und ihrer Sozialisation und den Inhalten der historischen Quellen her.[8]

Eine weitere zentrale Rolle spielt die zusätzliche Pathologisierung, die häufig durch die Schule erfolgte, denn bereits zwischen 1812 und 1869 fällt auf, dass von 953 Schüler-innen 237 das Label „blödsinnig“[9] erhalten, was in der heutigen Terminologie einer verminderten Bildungsfähigkeit gleichkommt. Die Unterscheidung zwischen einer kognitiven Einschränkung und der Beeinträchtigung des Hörapparats wurde im 19. Jahrhundert im Taubstummeninstitut Linz nicht klar getroffen. Es existierten keine Kriterien für diese pädagogische Diagnose. Auffällig ist jedoch, dass auch heute noch Vertreter-innen der deaf community von ähnlichen Erfahrungen berichten, wonach die Schüler-innen gehörlos in ihre Schulkarriere starten und am Ende zusätzlich zur sensorischen Beeinträchtigung eine kognitive Lernschwäche attestiert bekommen. Die Untersuchungskriterien werden als undurchsichtig empfunden, bzw. als nicht angepasst an die Bedürfnisse eines Kindes ohne Gehör, da in Lautsprache geprüft wird. [10]

Als vorläufiges Kurzfazit zu diesem Werkstattbericht sollen folgende Fragen stehen: Warum leistet man sich in Österreich eines der teuersten Bildungssysteme weltweit, wenn man Inklusion nicht umsetzt und an über 200 Jahre alten Strukturen festhält? Welche Funktion will das österreichische Bildungswesen erfüllen? Selektion oder Inklusion?

Gesetzliche Anpassungen, die für die deaf community einen Bildungsweg bis in die Oberstufe ermöglichen würden, sind überfällig und verstoßen damit gegen die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention aus 2008. Damit diese Änderung stattfinden kann, wurden schon zahlreiche Petitionen[11] gestartet, doch würde ein Präzedenzfall vielleicht eher zu einer gesetzlichen Änderung beitragen, der aber viel Zeit, Mühe und Kosten für Interessensvertretungen bedeuten würde. Die gesetzliche Basis wird dazu alleine nicht ausreichen, es müssen auch andere Maßnahmen getroffen werden, etwa eine inklusivere Berufsberatung, am besten durch role models in Schulen, oder den flächendeckenden Ausbau von Fördermöglichkeiten. Gleichzeitig müssen künftige Lehrkräfte aller Schulstufen entsprechend sensibilisiert sein und im besten Fall schon im Studium mit Beratungsstellen in Kontakt kommen.

Inklusion im Bildungswesen ist insgesamt als ein Entwicklungsprozess zu begreifen, der zunächst die historischen Anfänge der Institutionen aufarbeiten sollte und in Verbindung mit Erfahrungswelten der letzten Jahrzehnte nicht nur eine Argumentationsbasis darstellen kann, sondern die Basis für Kritik und Verbesserungsvorschläge bildet.

Lisa Maria Hofer studierte Geschichte und Germanistik als Lehramtsfächer für die Sekundarstufe II an der Universität Salzburg. Aktuell arbeitet sie als Universitätsassistentin an der Universität Linz.

[1] Vgl. Jordan, Stefan, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft. 3. Aufl., Wien u.a. 2016, S. 15 – 17, S. 47 – 49.

[2] Vgl. Klaus Bergmann, Multiperspektivität. Geschichte selber denken, Wochenschau Schwalbach/Ts. 2000.

[3] Klaus Arnold: Der wissenschaftliche Umgang mit Quellen. In: Hans-Jürgen Goertz (Hrsg.): Geschichte. Ein Grundkurs. 2. Auflage. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2001, S. 42–58, hier S. 5.

[4] Vgl. Christian Murner, Volker Schönwiese, Hg., Das Bildnis eines behinderten Mannes. Bildkultur der Behinderung vom 16. Bis 21. Jahrhundert. Ausstellungskatalog und Wörterbuch. Neu-Ulm 2006.

[5] Vgl. Rico Defila & Antonietta Di Giulio, Partizipative Wissenserzeugung und Wissenschaftlichkeit – ein methodologischer Beitrag, in: Rico Defila & Antonietta Di Giulio (Hg.), Transdisziplinär und transformativ forschen, Eine Methodensammlung, Wiesbaden 2018, S. 39 – 69, S. 55 – 60; Petra Flieger, (2003), Partizipative Forschungsmethoden und ihre konkrete Umsetzung. bidok:: Bibliothek :: Flieger – Partizipative Forschungsmethoden und ihre kon… (uibk.ac.at).

[6] Das Linzer Taubstummeninstitut (1812 – 1869) – Ein Forschungsprojekt – DISTA (uniability.org)

[7] Vgl. Urs Haeberlin (2006): Schule, Schultheorie, Schulversuche. In: Georg Antor (Hg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis. 2., überarb. und erw. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer, S. 276–279, S. 276.

[8] Vgl. Diözesanarchiv Linz, Catalog der k.k. Provincial-Taubstummen Lehranstalt Linz seit der Zeit ihres Entstehens im Jahre 1812; Lebensgeschichtliche Interviews mit Frau W. (März 2023); Menschen mit Behinderungen im Spiegel der Berufsbildungsstatistik (2013). Online verfügbar unter https://www.bibb.de/dokumente/pdf/ab21_dazubi_kurzpapier_menschen_mit_behinderung_in_der_berufsbildungsstatistik_201306.pdf. (Situation in Deutschland).

[9] Diözesanarchiv Linz, Catalog der k.k. Provincial-Taubstummen Lehranstalt Linz seit der Zeit ihres Entstehens im Jahre 1812

[10] Vgl. Diözesanarchiv Linz, Catalog der k.k. Provincial-Taubstummen Lehranstalt Linz seit der Zeit ihres Entstehens im Jahre 1812, Lebensgeschichtliche Interviews mit Frau W. März 2023